Mal kurz wieder einige Worte zum Status zur Änderung der Sachbeschädigungstatbestände (hier mein Artikel vom März 08 zum Thema) durch das sogenannte (nicht mehr ganz neue) Graffiti-Bekämpfungsgesetz. Es sollte ursprünglich zu einer erheblichen Einschränkung der Rechtsunsicherheiten in der Verfolgung von Graffitistraftaten führen.

Mal kurz wieder einige Worte zum Status zur Änderung der Sachbeschädigungstatbestände (hier mein Artikel vom März 08 zum Thema) durch das sogenannte (nicht mehr ganz neue) Graffiti-Bekämpfungsgesetz. Es sollte ursprünglich zu einer erheblichen Einschränkung der Rechtsunsicherheiten in der Verfolgung von Graffitistraftaten führen.Nun wurde 2005 beraten wie man dieses “Problem” regelt bzw in der grundsätzlichen Auslegung abändern kann. Es wurde die sogenannte Zustandsveränderungstheorie entwickelt, die einen umfassenden strafrechtlichen Eigentumsschutz zum Ziel hat. Hiernach ist jede erhebliche äußere Veränderung, die dem Gestaltungswillen oder dem vernünftigen Interesse des Eigentümers am Zustand der Sache zuwiderläuft, für eine Sachbeschädigung ausreichend, wenn dem Eigentümer durch die Graffiti Einwirkung ein nicht unerheblicher In- standsetzungsaufwand entsteht. Der Gesetzgeber hat die Zielsetzung dieser Zustandsveränderungstheorie aufgenommen und den strafrechtlichen Eigentumsschutz durch die Erweiterung der Tatbestände auf Graffiti Fälle verstärkt (§303 Abs. 2 StGB Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert.) Es werden viele Gründe für diese Gesetzesänderung genannt, 8 davon liste ich hier mal auf:

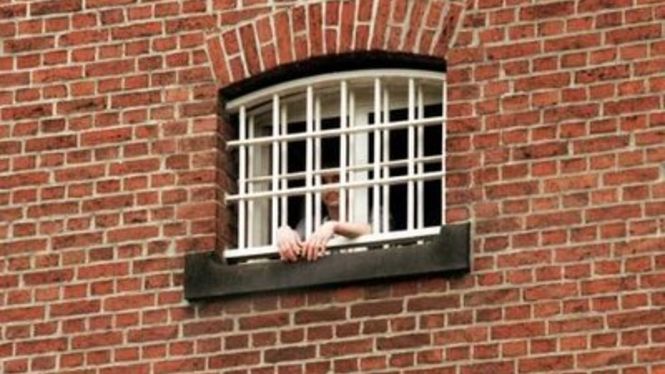

1. Der Umstand, dass zahlreiche gesellschaftliche Fehlsteuerungen durch die Androhung von Sanktionen nicht verhindert werden können, kann nicht als Rechtfertigung dafür dienen, un- erwünschte Verhaltensweisen straffrei hinzunehmen. Strafrecht kann zumindest einen Beitrag zur Problembewältigung leisten. Dadurch wird der kriminelle Abstieg Jugendlicher nicht zwingend gefördert. Es gibt zahlreiche Ansätze Jugendliche im und nach dem Strafvollzug zu unterstützen und Hilfestellung auf dem Weg in ein normales Leben zu geben und ihre Zukunftsaussichten zu verbessern.

2. Graffitis werden als Symbol für den Verfall von Ordnung und als Vorläufer weiterer Zerstörungen angesehen (broken-windows Theorie, zero-tolerance Politik). Der Missstand wird als Gefährdung des Sicherheitsgefühls wahrgenommen. Denn Gleichgültigkeit in den Erscheinungsbildern der Großstädte und Ballungsräume zieht andere Erscheinungsformen sozialer sowie kriminogener Problemlagen nach sich. Ästhetik schafft Lebensgefühl, das auch strafrechtlich schutzwürdig ist.

3. Die Öffnung von öffentlichen Flächen für Graffiti-Einwirkungen bietet für die Graffiti Sprayer nicht den gesuchten Nervenkitzel noch die ersehnte Anerkennung im sozialen Umfeld. Im Übrigen, sind öffentlichen Flächen ohnehin beschränkt.

4. Landesrechtliche Ordnungswidrigkeitstatbestände greifen nicht flächendeckend.

5. Spezielle Einsatzgruppen der Polizei und Sonderkommissionen des Bundesgrenzschutzes im Bereich der Bahnanlagen konnten die Welle der Graffiti-Einwirkungen nicht brechen.

6. Der Aufwand zum Nachweis eines Schadens nach altem Recht stand im keinem Verhältnis zum Schaden, zur Schuld und dem voraussichtlichen Schadensausgang. Eine gesetzliche Regelung hat einen prozessökonomischen Vorteil zur Folge, da die Erforderlichkeit von Sachverständigengutachten deutlich minimiert wird.

7.Die Annahme einer Sachbeschädigung bei manchen Graffiti-Einwirkungen ist normtheoretisch unzulässig von nachträglichen Vorgängen abhängig gemacht wurden. Die eventuell substanzverletzenden Reinigungsmaßnahmen des Eigentümers können dem Sprayer nicht zugerechnet werden. Zudem stellt der Verzicht auf das Erfordernis einer Substanzverletzung einen rechtsstaatlichen Vorteil dar, da nicht mehr der Zufall der vollständigen Beseitigungsfähigkeit der Beschmierung über Strafe oder Straflosigkeit entscheidet. Die Rechtsanwendung der Rechtsprechung verstieß insofern mitunter gegen das Bestimmtheitsgebot und verursachte Rechtsunsicherheit. Staatliche Reaktion muss auf der Basis eindeutiger Normen möglich sein, um der mangelnden Akzeptanz der Rechtsnormen durch Jugendliche entgegenzuwirken.

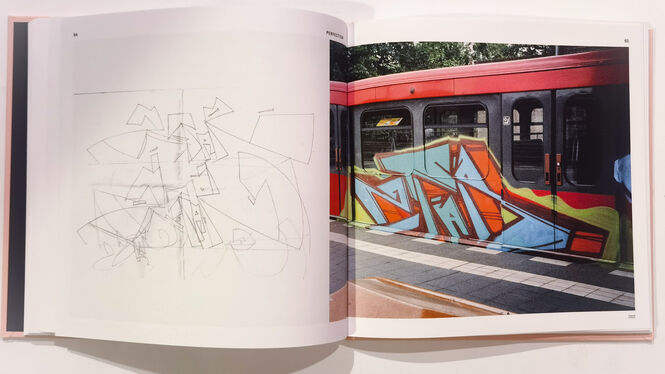

8. Die zivilrechtliche Verpflichtung zur Naturalrestitution ist nicht immer realisierbar. Sind die Täter bspw. zur Entfernung ihrer Schmierereien zivilrechtlich verpflichtet, können etwa bei Verkehrsbetrieben organisatorische oder finanzielle Hürden entgegenstehen, weil die Bahnwaggons in Bereichen mit gefährlichen Stromschienen abgestellt sind oder weil der Überwachungsaufwand durch zusätzliches Personal Kosten verursacht.

Das Kriminalpolitische Forum der Humboldt Universität beschäftigt sich mit genau dieser Frage und nach einiger Recherche und Emails kann man einige interessante Contra´s zur Erforderlichkeit dieser Strafvorschrift finden. Nicht alle finde ich wirklich erwähnenswert und man kann leicht reargumentieren, diese zum Beispiel man hätte doch durch die Einführung von Sonderabgaben auf Spraydosen die Erschwerung des Erwerbs von gefährlichem Kunstlack erreichen können. Was soviel bedeuten würde wie USA ähnliche Verhältnisse, wie zum Beispiel der Erwerb von Sprühdosen ab 21 Jahren oder sogar, wie derzeit in Australien praktiziert der Erhebung eines Strafgeldes bei Besitz bzw Mitführen von Sprühdosen im öffentlichen Raum. Das sollte man in Zeiten der Generation IKEA schnell wieder vergessen. Eine Sonderabgabe auf Spraydosen würde die Wirtschaft (insbesondere Handwerker) unverhältnismäßig belasten.

1. Untergrundbeschichtungen an gefährdeten öffentlichen Gebäuden und Bahnen, sowie regelmäßiges und sofortiges Entfernen der identifizierenden Kürzel hätten in Erwägung gezogen werden sollen.

2. Der Reformgesetzgeber geht von zwei nicht belegbaren Annahmen aus: Erstens, Graffiti- Schmierereien nehmen quantitativ überhand. Zweitens, Graffiti-Einwirkungen stellen bei Jugendlichen ein Einstiegsdelikt und damit der Beginn einer kriminellen Karriere dar. Damit wird der Aussagewert von Justizstatistiken überschätzt und die kriminologisch abweichenden Verhalten bei Jugendlichen verkannt.

3. Bei 50% der Bevölkerung gibt es keine Forderung nach Geld- oder Freiheitsstrafen. Ausreichend ist eine Wiedergutmachung, etwa durch einen Täter-Opfer-Ausgleich.

4. Auch im Rahmen kommunalpolitischer Strukturverbesserungen lassen sich weniger drastische Alternativen finden. Dem Bedürfnis der Jugendlichen nach Kreativität kann zB durch das Zurverfügungstellen von öffentlichen, legalen Ersatzflächen nachgekommen werden.

5. Die Rechtsordnung hält angemessene Reaktionsmöglichkeiten bereit. So stellt das farbliche Besprühen fremden Eigentums eine Rechtsgutsverletzung dar, welche zivilrechtliche Schadensersatzansprüche nach § 823 Abs. 1 BGB auslöst. Eine Substanzverletzung ist hier nicht erforderlich.

6. Strafrecht ist keine Störungsbeseitigungsordnung, in der unabhängig von der Funktionalität der Verbrechensbekämpfung alles und gar nichts kriminalisiert werden kann. Strafrecht darf keine Antwort auf die Forderung einer einzigen Interessensgruppe darstellen, die ihre zivilrechtlichen Beweisprobleme mit strafrechtlicher Sanktionierung und Strafverfolgung durch den Staat lösen will.

7. Nach gesicherter kriminologischer Erkenntnis kann das Strafrecht nicht das Verhalten des Einzelnen steuern. Insofern ist das Argument verfehlt, dass die Verschärfung der strafrechtlichen Sanktionierung abschreckend wirkt. Da die Aufklärungsquote im Bereich der Sachbeschädigung durch Graffiti-Beschmierungen sehr gering ist, besteht vielmehr ein Ermittlungsdefizit und kein Strafbarkeitsdefizit.

8. Zivil- und Strafrecht sollen aufgrund des fragmentarischen Charakters des Strafrechts in der Regel gerade nicht deckungsgleich sein. Der strafrechtliche Eigentumsschutz weist Lücken auf, die bewusst und aus guten Gründen bislang nicht vom Gesetzgeber geschlossen wurden.

Lücken entsprechen dem Grundsatz der Subsidiarität des Strafrechts.

1. Austausch des Tatbestandsmerkmals unbefugt durch „ohne oder gegen den Willen des Berechtigten“ Die Ergänzung um einen „erheblichen Schaden“ alternativ zum „erheblichen Beseitigungsaufwand“ (jeweils durch Bezifferung eines Betrags in Euro) schafft ein höheres Maß an Bestimmtheit in Bezug auf die strafbare Verhaltensweise und die Feststellung von Bagatellfällen. Vor dem Hintergrund, dass der entstandene Schaden wesentlicher Anreiz für die gesetzgeberische Tätigkeit war, sollte dieser als Anknüpfungspunkt für die Strafbarkeit gewählt werden.

2. Das Merkmal „vorübergehend“ sollte durch den Begriff „nachhaltig“ ersetzt werden, da nach der Gesetzesbegründung nicht nur ein zeitlicher Aspekt, sondern auch Kosten und Mühen des Beseitigungsaufwands für die Annahme oder Ablehnung des Merkmals von Bedeutung sind.