Wer den Film “Here We Come” schon gesehen hat kennt eventuell auch Andy K. Heute Mitglied der Formation Bandits und wohl der älteste noch aktive Writer aus der ehemaligen DDR…Nach dem Jump der Artikel “Als der Volkstanz akrobatisch wurde” von Matthias Wyssuwa über ihn und die Zeit damals, HipHop, Breakdance und Graffiti vor der Wende, und warum Graffiti drüben Rapschrift heisst. Interessant.

Mit Bussen und Zügen kamen sie, mit Lada und Trabant aus Rostock, Berlin und Dresden. Hunderte, wenige älter als zwanzig Jahre. Mit bunten Mützen und in engen Hosen zogen sie durchs müde Radebeul der Elbe und der Tonhalle entgegen. Auf ihren T-Shirts sprangen selbstgemalte Pumas, die Pullover zierten Freiheitsstatue oder Mercedesstern. Aus der Halle an der Elbe dröhnten schon die Bässe von der Kassette, auf der Wiese davor zuckten Jungs in Trainingsanzügen, auf dem Boden liegend, mit Armen und Beinen. Auf der Bühne griffen sie sich das Mikrofon und rappten, mal fünf, mal zwanzig Minuten lang. Erst als die Sonne den neuen Tag ankündigte, verließen sie Radebeul so schnell, wie sie gekommen waren.

Für eine Nacht im Sommer 1988 hatte sich die Szene in der sächsischen Kleinstadt versammelt: die Hip-Hopper in der DDR. Andreas Morawitz organisierte den Abend und stand – als TJ Big Blaster Electric Boogie – selbst auf der Bühne. Heute will er nicht mehr Big Blaster genannt werden. Er steht vor der Tonhalle, die längst eine Turnhalle geworden ist, die Wiese ein Parkplatz. Träge und braun schiebt sich die Elbe durchs Bild. Was sich in mehreren Jahren im ostdeutschen Hip-Hop entwickelt habe, sagt er, auf Straßen und in Jugendklubs, was vorgeführt wurde bei Talente-Abenden, FDJ-Feiern und im Palast der Republik, das habe hier seinen Höhepunkt gefunden, in der Halle, auf der Wiese, bei dem ersten nationalen Rap-Contest. „Wir waren nicht mehr aufzuhalten“, sagt er, auf sein Fahrrad gestützt, am Lenker baumelt ein Helm. Dem ersten sollte noch ein zweiter Rap-Contest folgen. Dann war die DDR nicht mehr.

Kassettenmitschnitte westdeutscher Radiosendungen

Als die Achtziger noch jung waren, drangen die ersten Hip-Hop-Beats in den sozialistischen Teil Deutschlands – empfangen aus dem Westen. Spätestens seit der „Sugarhill Gang“ 1979 mit „Rapper’s Delight“ der erste Hit auf Hip-Hop-Beats gelang, war eine neue Massenkultur geboren: Die Radiosender in der Bundesrepublik spielten Musik aus New York, das „Auslandsjournal“ des ZDF porträtierte einen jungen Breakdancer, und bei Thomas Gottschalks Sendung „Na Sowas“ trat ein gewisser „Mr. Robot“ auf und bewegte Arme und Beine ruckartig zu elektronischen Schlagzeugfolgen.

In Dresden saß Andy K. heimlich vor dem Fernseher oder hörte Kassettenmitschnitte von westdeutschen Radiosendungen. Begeistert von der Frische der Bewegungen und Klänge sei er damals gewesen, sagt er heute in einem Café in der Dresdner Neustadt, die damals sein Revier war. Andy K., hohe Stirn und runder Bauch, will noch immer Andy K. genannt werden. Er habe die neuen Bewegungen sofort imitiert, für den Electric Boogie ließ er durch seine Arme Wellen laufen, von einem Zeigefinger zum anderen, die Beine knickten ein wie Gummistelzen. „Für uns war das die einzige Form des Hip-Hop, die wir leicht umsetzen konnten“, sagt Andy K. Schließlich braucht man dafür keine technischen Hilfsmittel, weder Schallplatten noch Spraydosen, nur Beats von der Kassette. Andy K. war da noch keine 20 Jahre alt. Was Hip-Hop ausdrückte, wusste er noch nicht. Ein Film sollte das ändern: „Beat Street“.

Ein Film wird zum Bedienungshandbuch der Hip-Hopper

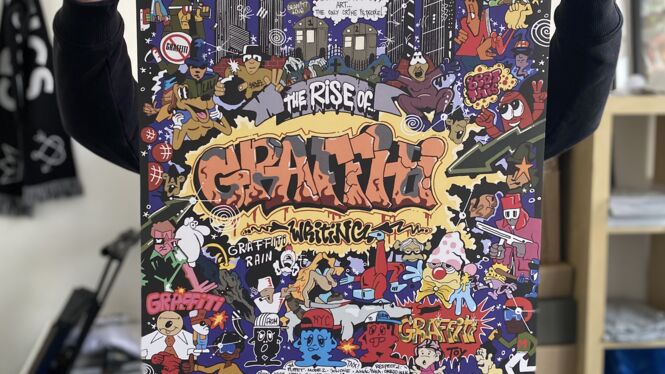

Ein Film In Amerika hatte sich Hip-Hop Mitte der Siebziger in den Gettos der Großstädte entwickelt, die Bronx gilt als Geburtsort. In „Beat Street“, der 1985 in die ostdeutschen Kinos kam, wurde das Motiv der Unterdrückung aufgenommen. Andreas Morawitz sagt heute, ihn habe die „Totalität des Hip-Hop“ gereizt. Der Film zeigte eine Jugendkultur, die Musik, Tanz und Malerei in ihre eigene Welt übersetzt: per Rap, DJing, Breakdance und Graffiti. So wurde der Film zum Bedienungshandbuch der Hip-Hopper. Morawitz sah ihn fünf Mal im Kino. Andy K. studierte ihn gar vierzig Mal. Gleich nach dem Ende der Vorstellung tanzte er vor dem Kino, was er gerade gesehen hatte.

Der Film musste die Verantwortlichen im Staate beunruhigen – er half ihnen aber auch dabei, mit dem neuen Trend umzugehen, der wieder einmal aus der westlichen Welt hinüberkam, wie Hippie-Musik und Punk zuvor. „Es gab nur zwei denkbare Strategien“, sagt Leonard Schmieding, der zu Hip-Hop in der DDR seine Doktorarbeit an der Universität Leipzig schreibt, „die noch junge Bewegung zu unterdrücken oder zu erlauben.“ Repression habe aber weder bei den Hippies noch bei den Punkern geholfen: Sie alle fanden sich im Straßenbild der Städte. „Diesmal machte man es also ganz anders.“ Man versuchte, die Hip-Hopper einzubinden.

Aus Breakdancern wurden akrobatische Volkstänzer

Die Jugendlichen wurden eingeladen in die Jugendklubs, sie durften auf Linoleum tanzen, Holzwände bemalen und in den Zimmern rappen – wo sie jederzeit zu beobachten waren. Breakdancer tanzten beim Festmarsch zum 750. Geburtstag der Hauptstadt auf den Straßen Berlins, Rapper standen auf der Bühne im Palast der Republik. Wer Geld damit verdienen wollte, musste sich als Unterhaltungskünstler einstufen lassen – vom Amt bescheinigt, getrennt nach Summen, die man am Abend verdienen durfte. Aus Breakdancern wurden „akrobatische Volkstänzer“, Graffiti hieß bald „Rapschrift“.

Und natürlich wurden sie auch bespitzelt: Nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer bekam auch Big Blaster Besuch von der Staatssicherheit. Die Fragen des Mannes, sagt Andreas Morawitz heute, seien „völlig unqualifiziert“ gewesen. Als Big Blaster nicht reden wollte, habe der Mann angefangen, über seinen Lebensweg zu referieren, seine Zeit im Dresdner Kreuzchor, den Rausschmiss aus der musikalischen Kaderschmiede, nachdem er in der Schule immer wieder den Wehrdienst abgelehnt habe. „Alles haben sie aber nicht von mir gewusst“, sagt Morawitz. Nach dem Gespräch mit dem Stasi-Mann erzählte er jedem davon. Weitere Versuche ihn anzuwerben gab es nicht. In seiner Stasi-Akte, sagt Morawitz, finde sich der Vermerk, er habe sich „dekonspirativ“ verhalten.

Adidasstreifen aus Stofffetzen auf dem Trainingsanzug

Trotzdem blieb die Repression vergleichsweise gering. Die Begründung für die Duldung bogen sich Vertreter von Staatsmacht und Kulturbetrieb in der Zeitschrift „Unterhaltungskunst“ zurecht: Jugendliche, die tanzten, malten oder rappten, das war die Essenz, sagt Leonard Schmieding, drückten nur ihre Solidarität mit den unterdrückten Schwarzen in den Hauptstädten des Imperialismus aus. Da störte es nicht, dass die Jugendlichen Markenklamotten kopierten, Stofffetzen als Adidasstreifen auf ihre Trainingsanzüge nähten, Mercedessterne malten und sich englische Künstlernamen gaben. Die Duldung war stets ein Missverständnis.

Meist folgte auch Andreas Morawitz alias Big Blaster den staatlichen Spielregeln. So ließ er sich Ende der Achtziger von einer staatlichen Kommission prüfen und erhielt die „Zulassung für berufliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Unterhaltungskunst“. Wenn auch erst im zweiten Anlauf. Beim ersten Versuch musste er in einer Turnhalle vor der Prüfungskommission des Bezirks auftreten. Vor ihm Hobby-Schlagersänger. Und dann kam TJ Big Blaster Electric Boogie mit seinen Beats von der Kassette, die er vorher tagelang zusammengeschnipselt hat: zwei Tonbänder, Aufnahme, Zurückspulen, Verzögerung, Aufnahme, Verzögerung, ein Rascheln mit Tüten, ein paar Schläge auf den Nachttisch, um den Rhythmus zu brechen. Darauf dann sein Sprechgesang, hart und abgehackt.

Dank Hip-Hop Geld für Schallplatten, Autolack und Schuhe

Die Kommission war überfordert. Big Blaster musste die Prüfung in einem Jugendklub wiederholen. Man wollte prüfen, ob seine Musik auch Zuschauer begeistern könne. Sie konnte. Danach wurde er als Profi-Unterhalter eingestuft und durfte 400 Mark am Abend verdienen. Später fand er sich dann wieder im Palast der Republik, beim Abend der „Jugend im Palast“, Januar 1989. Weit nach ihm sollten noch die Puhdys auf die Bühne kommen.

Auch Andy K. wusste, was er tun durfte – und was nicht. Er tanzte auf FDJ-Feiern und auf der Straße. Das Geld, das er verdiente, gab er aus für Schallplatten, Autolack, Schuhe. Nur vorsichtig musste er sein, wenn er auf der Straße tanzte. Außerhalb staatlicher Feiern war der öffentliche Raum für Hip-Hop tabu. Die Polizei löste immer wieder Tanzkreise auf.

So tanzten sie sich in ihrer Nische aus. Das Hobby irritierte Eltern, Lehrer und Kollegen, brach aber nicht die Spielregeln des Staates. Andy K. machte eine Lehre und arbeitete. Getanzt hat er in der Freizeit, nahe der Elbe, wo der Goldene Reiter auf seinem Pferd sitzt und eine braun geflieste Unterführung unter der Hauptstraße verläuft. Die Erwachsenen hatten ihren Schrebergarten, die Jugend Hip-Hop.

Tricksen beim Übersetzten provokanter Passagen

Andreas Morawitz möchte das nicht so unpolitisch sehen. Auch er war kein Revolutionär. Und doch habe ihm der Rap eine „Waffe“ in die Hand gegeben, mit der er seinen Unmut ausdrücken konnte: die englische Sprache. Als er einen Song für eine Radiosendung aufnehmen durfte, musste er vor der Aufnahme den Text einreichen. In englischer Originalvariante – und übersetzt. Er trickste, übersetzte provokante Passagen falsch oder fügte sie erst beim Rappen ein. In einer seiner Zeilen heißt es über die staatliche Musikindustrie, frei übersetzt: „Eure Musik ist nutzlos, wir würden sie lieber gegen tödliche Stille eintauschen, denn eure Rhythmen sind Gewalt für unsere Seelen“.

Nach dem Fall der Mauer zog Andy K. nach Heidelberg, wo gerade der deutschsprachige Hip-Hop blühte. Wenige Jahre später zog er wieder nach Dresden. Kein Anschluss, wenige Freunde, die Heimat fern. Dem Hip-Hop, sagt er, sei er aber treu geblieben. Er ist freier Graffiti-Künstler und unterrichtet Kinder in dieser Kunst. TJ Big Blaster Electric Boogie hat Sachsen nie verlassen. Nach der Wiedervereinigung legte er seinen Künstlernamen ab und gab das Rappen auf. Der Hip-Hop aus dem Westen habe ihn nie gereizt. Nichts Eigenes, keine Botschaft. Morawitz studierte Komposition. Nur noch selten treffe er Menschen, mit denen er damals die Bühnen teilte, sagt er. Hip-Hop-Musik hört er nicht einmal mehr.

Vor gut einem Jahr haben Andy K. und Andreas Morawitz sich wiedergetroffen, bei der Premiere des Films „Here we come“ in Dresden, der ihre Geschichte und die ihrer Freunde erzählt, der Tänzer, Rapper und Graffiti-Künstler in der DDR. Morawitz sagt, es sei nett gewesen. Er habe Andy K. gefragt, was er denn jetzt so mache. Aber man sei doch recht unterschiedliche Wege gegangen. So richtig viel hatten sie sich wohl nicht zu sagen.

Text: F.A.Z. /Matthias Wyssuwa

Bildmaterial: Christoph Busse, privat, Marco Prosch, Ines Pérez Navarro

Andy.K auf MySpace: Link